栄養科

栄養科について

栄養科は管理栄養士4名が在籍しております。

病棟ごとに管理栄養士を配置し、患者様ひとりひとりに合わせた食事内容の検討、食事内容の説明なども随時行っています。病状や治療などにより食欲不振や低栄養状態の方には、嗜好や食べられそうなものをききとりながら対応し、経口摂取量や栄養状態の改善に努めています。

令和3年4月よりリハビリテーション部に統合され、現在運営しております。患者様の近くで身体状況やリハビリでの運動量を把握し、より細かい食事や栄養の調整を行うことが可能となりました。疾病の早期回復のサポートを目指します。

また、他職種と連携し、患者様の状態に合わせた評価を行うことで、適切な栄養補給方法や食事療法の提案を行い、疾病の早期回復のサポートを目指します。

入院中のお食事について

入院中の楽しみは食事であると考え、当院では委託給食会社と連携し、

皆様に楽しんでいただける食事の提供を心掛けています。

食事は衛生管理を徹底し、適時適温で提供しております。

食事は、医師の指示に基づき、患者様の病状、年齢、体格、活動量などを

考慮し、ひとりひとりに合った内容で提供を行います。

また、宗教上の禁止食や、アレルギー対応なども行っています。

食事提供時間

| 朝食 | 昼食 | 夕食 |

|---|---|---|

| 7:30 | 12:00 | 18:00 |

~行事食のご紹介~

当院は、食事サービスの一環として、季節や行事に合わせて月に1回の行事食の提供を行っております。

クリスマス

クリスマス ひな祭り

ひな祭り嚥下調整食について

脳疾患の後遺症により嚥下機能に障害が生じる場合があります。

その際には、嚥下機能に合わせた嚥下調整食の提供を行っています。

嚥下調整色の段階に関しては言語聴覚士や看護師と連携し、内容の調整や

食事環境の設定を行っています。

当院では、経鼻経管栄養から経口摂取への移行段階として、開始食という食種を設けています。開始食とは、摂食嚥下機能の低下をきたした患者を対象とし、リハビリテーション学会の「嚥下学会分類2021」に基づき設定しています。

誤嚥のリスクを考慮し、徐々に食事の回数や食形態を向上させ、通常の食事摂取を目指していきます。

栄養指導について

脳卒中では発症要因の一つとして生活習慣病があげられます。

生活習慣病は、食事療法を正しく理解し、長期間にかけて治療していくことが重要となります。

そこで、私たち管理栄養士が患者様の病態に応じて、生活環境や普段の食生活に合わせた食事の内容を提案させていただく栄養相談を行っています。

病状に応じた食事内容がわからない、退院後の食事はどうしたらいいかなどお困りの方はぜひご相談ください。

ご希望の方は、医師・看護師・管理栄養士にご相談ください。

| 対象者 | 入院・外来患者 |

|---|---|

| 対象疾患 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症、腎臓病、肝臓病、高尿酸血症、高度肥満症、摂食・嚥下障害、低栄養など |

栄養科スタッフについて

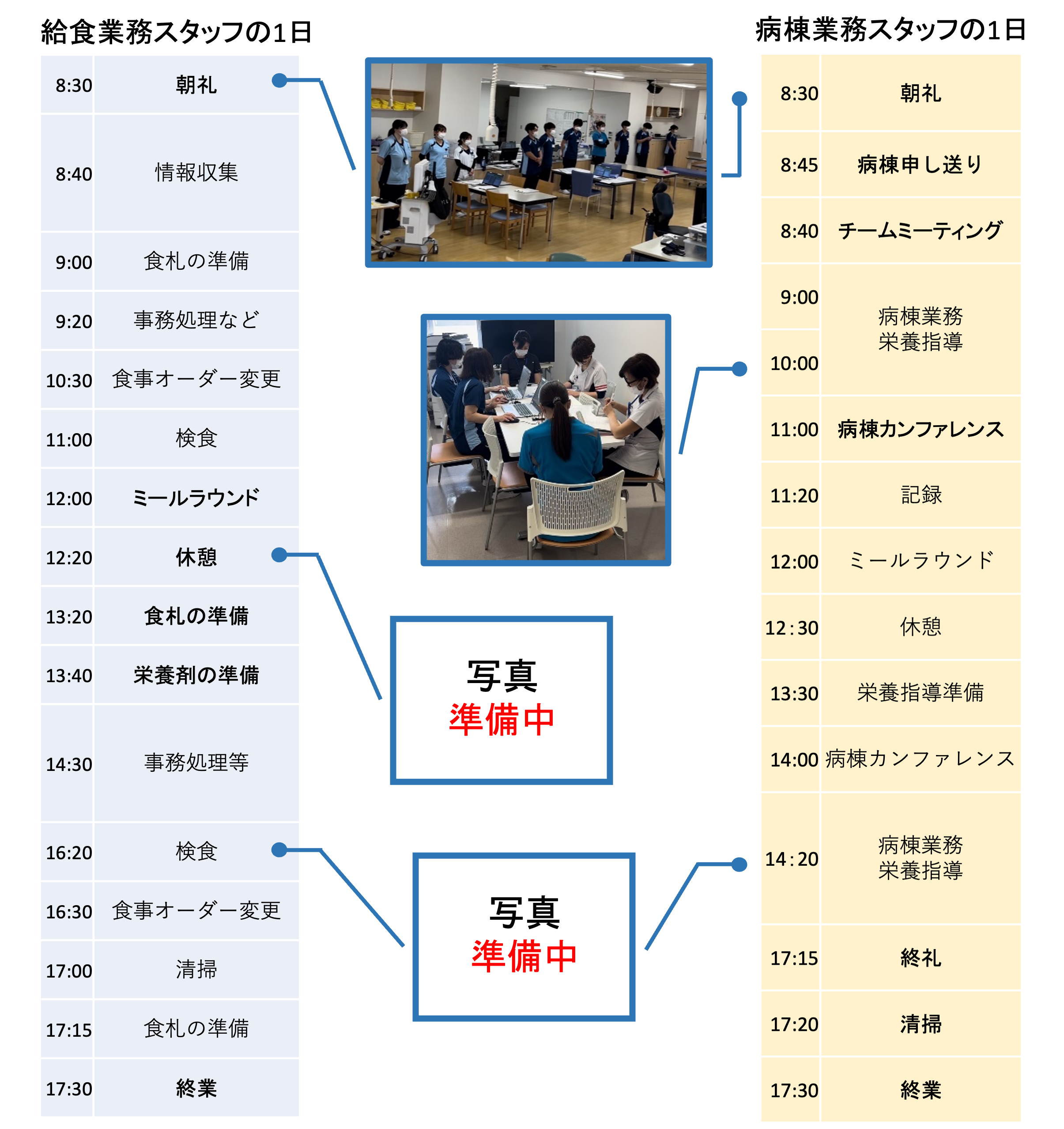

栄養科スタッフの一日のスケジュール

スタッフ教育

~新人スタッフ~

入職後2週間程度は、病院全体やリハビリテーション部のオリエンテーション・研修に参加していただき、社会人としての基礎や接遇を学びます。

4月中旬ごろから食事提供の基本となる給食業務を行い、衛生管理や食数の管理を身につけていきます。

7月頃より担当病棟を持ち、栄養管理などの病棟業務を行っていきます。プリセプターに同行し、実際の業務を通じて学び、業務の幅を広げていきます。

~その他教育~

放射線部など、他部署主催の勉強会に参加しています。

また、外部の勉強会への参加も積極的に促しています。