リハビリテーション部

ウェルウォークWW 3000 について(https://isyuukai.jp/ohkawara/wellwalk-ww3000/)

当院のリハビリテーションについて

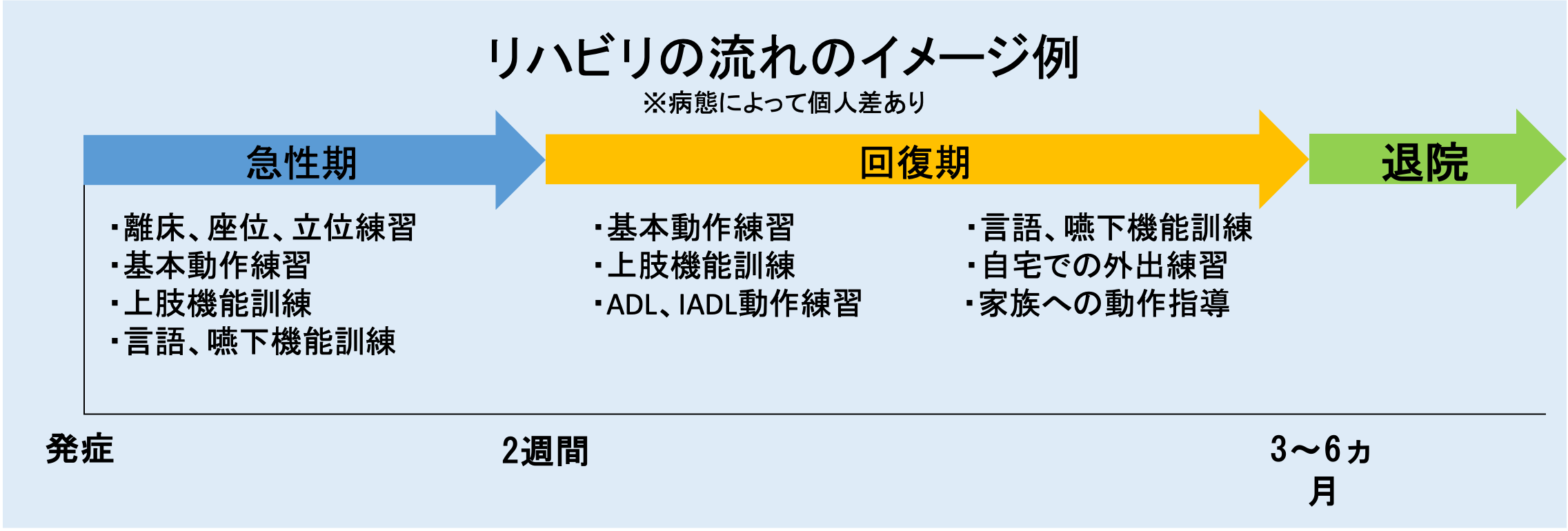

当院は急性期病院、回復期病院の両方の機能を有しているため、急性期から回復期へとシームレスなリハビリテーションが可能であり、1日でも早く患者さんが希望する生活に戻れるように365日体制でリハビリテーションを提供しています。

当部はフロア担当制になっており、急性期チームと回復期チームがあります。さらに各フロアのチームを2つのチームに分け、チーム担当制を採用しています。複数のセラピストで患者さんへより良いリハビリテーションを提供できるように心掛けております。

そして、当院ではロボットリハビリテーションを始めとする各種デバイスを導入し、代償機能の獲得だけではなく、患者さんの最大限の機能改善を視野に入れてリハビリテーションに取り組んでいます。また、片麻痺や高次脳機能障害に対するリハビリテーションだけはなく、めまいに対するリハビリテーションについても取り組んでいます。ほかではリハビリ後に唾液などの分泌物が増えるため、嚥下機能や呼吸機能低下により誤嚥性肺炎のリスクがある患者さんに対してはリハビリテーション前後で口腔ケアや体位ドレナージを行うなどリスク管理に心掛けています。

施設基準

- 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ

- 運動器リハビリテーション料Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ

各リハビリテ―ションについて

―ICUでのリハビリ―

ICUでは患者様の全身管理に細心の注意を払いながら、発症、術後早期から離床を進めていきます。主に脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患の方に対してリハビリテーションを行っています。

―急性期でのリハビリ―

急性期病棟では発症後間もない時期から他職種と情報共有し、リスク管理のもと身体、高次脳機能評価を行い、離床や運動療法を進めていきます。 運動麻痺を呈した患者様には必要に応じて下肢装具などの作成を行い、機能・能力回復を目指しリハビリテーションを展開しています。内容としては座位・起立訓練、歩行訓練、上肢機能訓練、日常生活動作訓練、摂食・嚥下訓練、口腔ケア等を行っています。―回復期でのリハビリ―

回復期リハビリテーション病棟では、急性期での治療を終え、元の生活への復帰を目指してリハビリテーションを中心に支援していくための病棟です。 日常生活動作(更衣、食事、整容、トイレ動作、移動など)の自立度向上に向けた訓練や安全な経口摂取に向けた摂食・嚥下障害に対する訓練、コミュニケーション能力向上に向けた言語訓練などを行っています。 また、退院後も安全に暮らせるよう住宅改修案の作成(住宅を訪問し手すりが必要な場所や福祉用具の提案)や介護保険サービスの提案、ご家族様への介助方法の指導なども行なっています。―リハビリ介入写真1―

―リハビリ介入写真2―

―リハビリ介入写真3―

当院のリハビリで使用している機器紹介

-

ドライブシミュレータ

脳血管疾患や頭部外傷により麻痺や高次脳機能障害を呈した際に、 自動車運転に必要なハンドルやペダルの操作性、信号や対向車などに対する注意、視野、反応速度について評価出来る機器です。

-

BWSOT(部分免荷式床上歩行トレーニング)

ハーネスを使用した体重免荷装置を使用し、麻痺や失調など歩行障害を呈した際に体幹運動も踏まえて正常に近い形で歩行練習が出来る機器です。歩容や歩行速度など歩行能力を向上させる可能性があります。

-

BWSTT(部分免荷式トレッドミル歩行トレーニング)

BWSOT同様に免荷装置を利用してトレッドミルにて歩行練習をする事が出来る機器です。 一定速度で歩行を行えるため脳の神経可塑性変化を誘発し、機能的な改善につながる可能性があります。

-

ReoGo-J

この装置の使用目的は上肢の関節拘縮予防及びリーチ範囲の拡大です。当院では介入・自主トレーニングで毎日稼働しています。重度の運動麻痺を有する患者さんでも上肢のリーチ訓練が可能であり、随意性の向上が期待できます。

-

MELTz

前腕の筋の電気信号を測定し、AI解析で患者さんが行おうとしている手の動きを推察しロボットの動きに変換する機器です。患者さんの運動企図に合わせた反復訓練が行えるため手指の随意性向上・運動量の確保が可能となります。

-

MUROソリューション

目的の筋の収縮に合わせ、感覚フィードバックとして電気刺激を流すことで随意的な筋収縮の促通を図る機器です。 対象とした筋の正常動作を学習させ機能向上につなげます。

-

NESS

手指や手関節の筋に電気刺激を与え、運動を促す機器です。 手指や手関節の伸展運動の随意性向上を目指す目的の他、手指や手関節の拘縮・痙縮・浮腫の軽減や予防を行うために使用します。

-

拡散型体外衝撃波治療器(shock wave)

この機器の使用目的は拡散型の衝撃波を目的とする体内の組織に照射することで、脳卒中後の肩関節の痛みの軽減や筋組織に照射することで関節の拘縮・痙縮を緩和させ可動域の改善を図ることです。当院ではボツリヌス治療と併用し、筋の緊張緩和の促進を図る際に使用することがあります。

-

バイタルスティーム

嚥下に関連する筋に微弱な電流を通し、嚥下に必要な筋の運動神経を刺激して筋力を増強を図る機器です。 この機器を使用した状態で通常の嚥下訓練を行うことで嚥下能力の向上につなげます。

リハスタッフについて

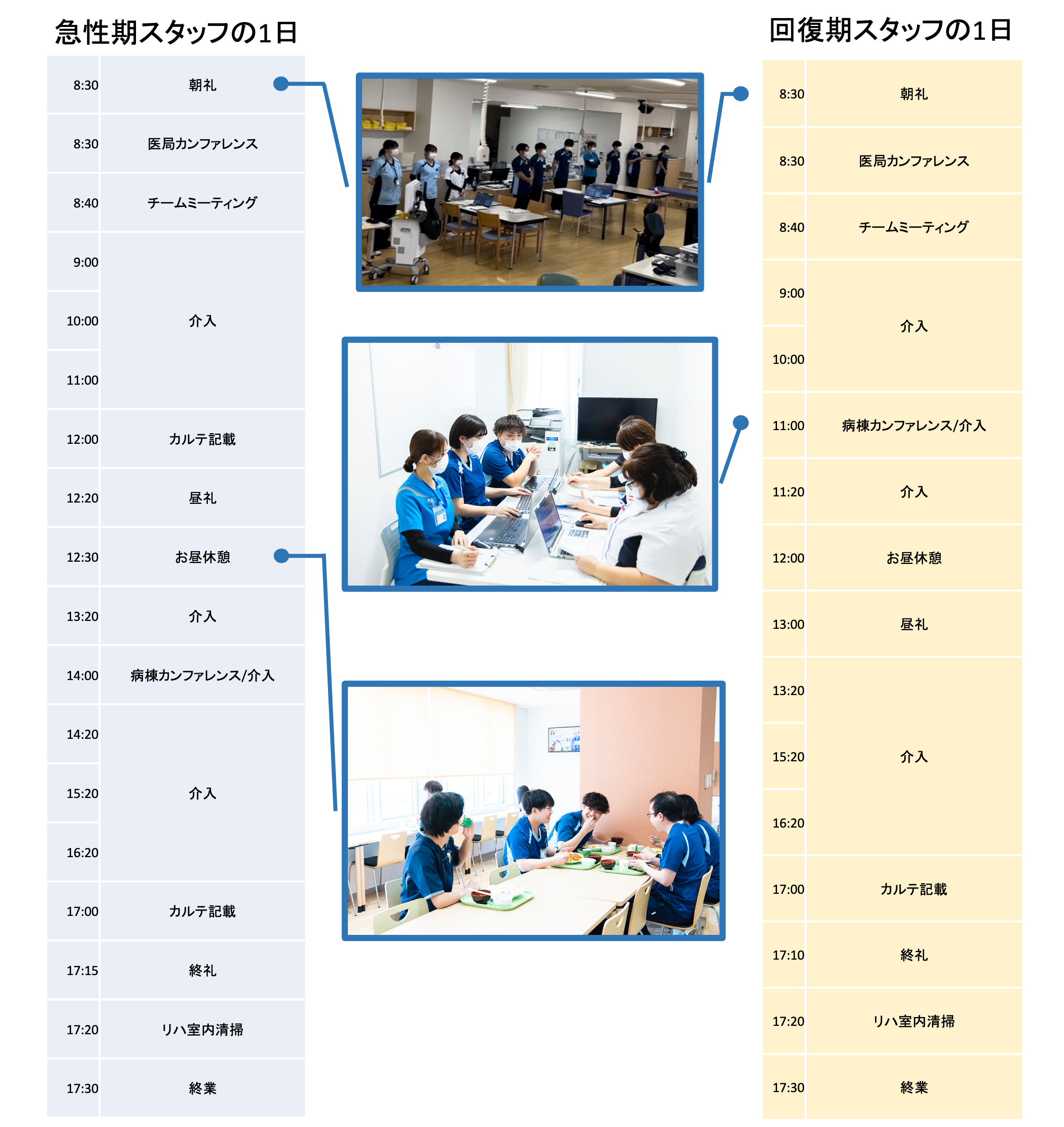

リハビリスタッフの一日のスケジュール

スタッフ教育

―新人スタッフ―

入職後~4月後半までは1日または半日単位で病院全体やリハビリテーション部のオリエンテーションや研修を行います。 4月中旬頃から割り振られたチームに所属し、先輩に同行しながら臨床場面の見学を行っていきます。 実際にリハビリを行えるようになってからは、チームの先輩方がサポートをしながら初めは3~6単位/日からリハビリ介入を行い、5月中旬頃より19単位/日の介入を行っていきます。―その他教育―

移乗、歩行介助や口腔ケア、体位ドレナージ等の呼吸介助方法について動画教材を用いる他、先輩スタッフからの指導も行いながらスタッフ同士での実技練習を行いスキル向上を行います。 また放射線部などの他部署と連携して、脳画像の読影会などの勉強を実施しています。 さらには学会や外部の勉強会などへの積極的な参加を促しています。当院のリハビリ実績

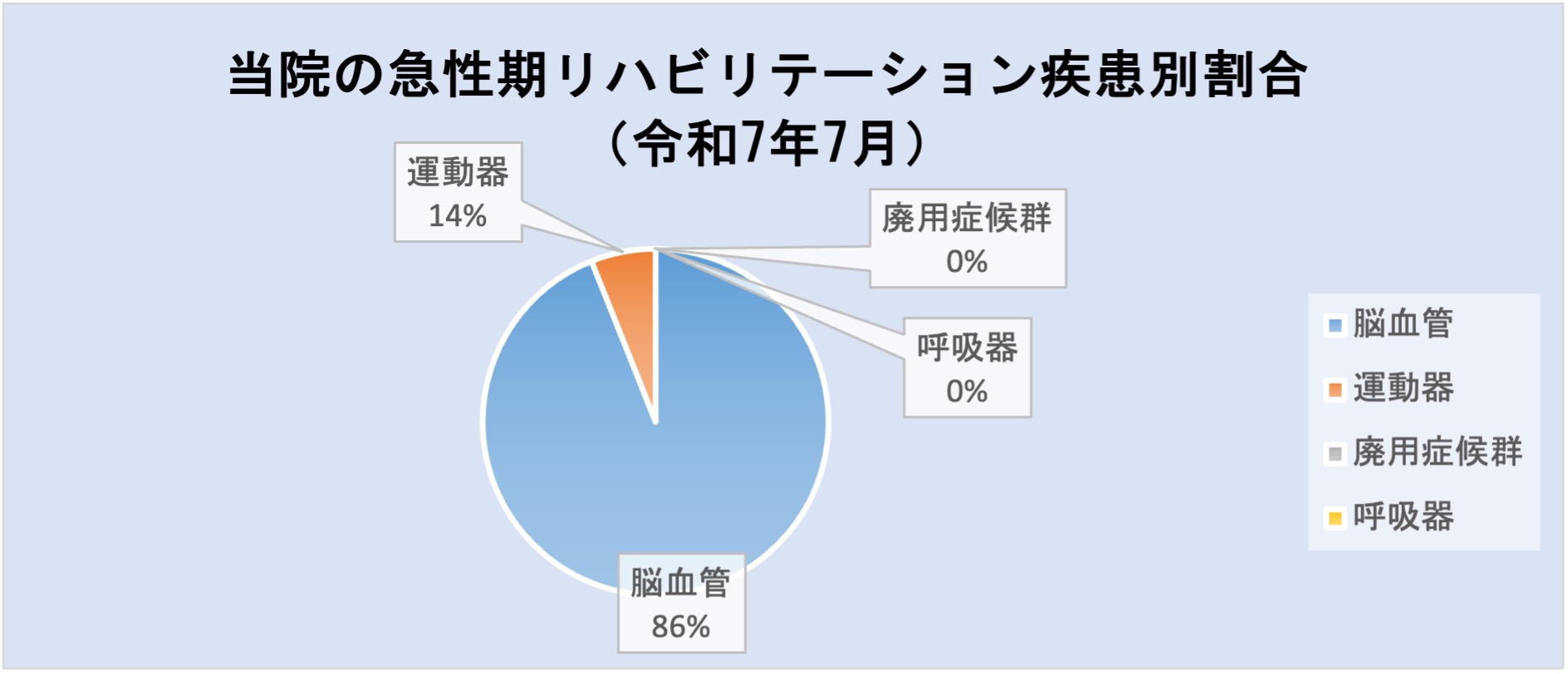

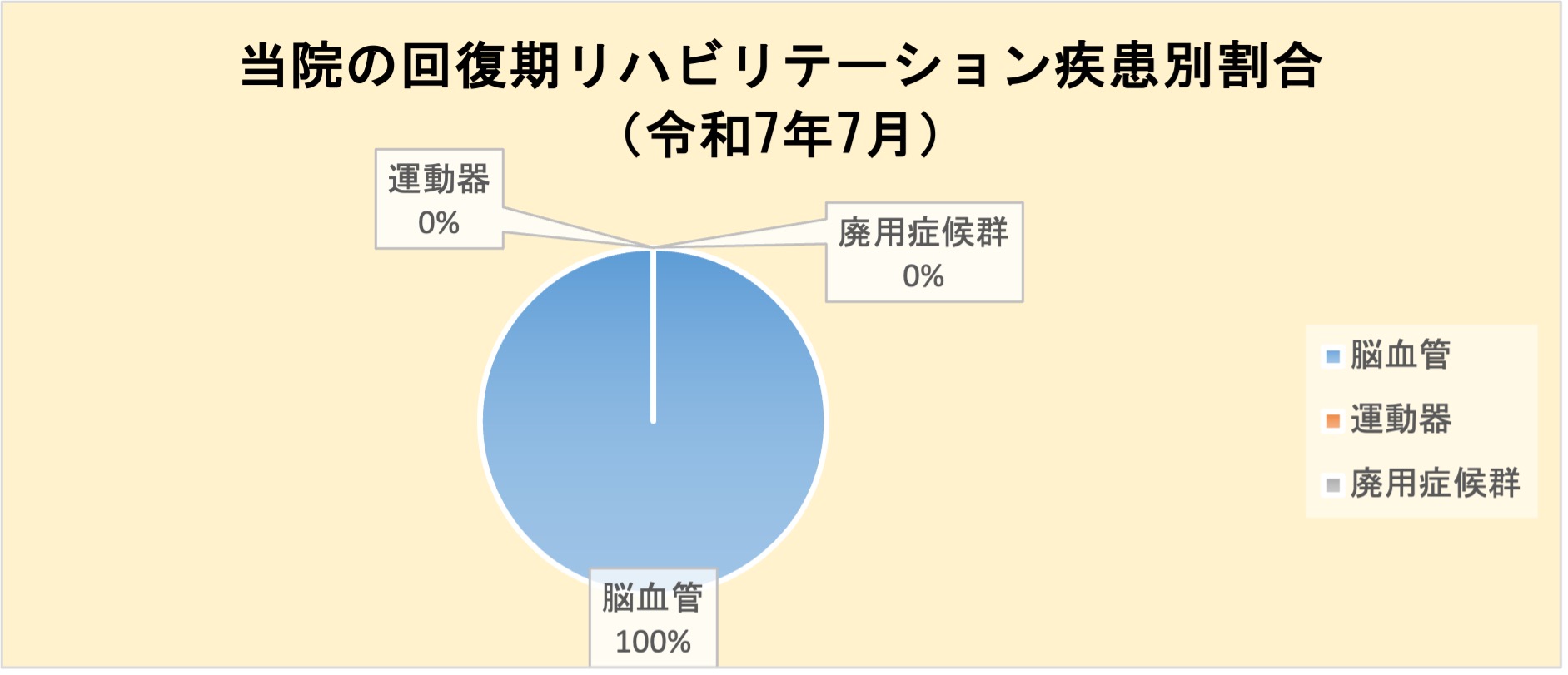

リハビリ疾患別割合